机械专利中译英的术语翻译

2025-03-21文/北京集佳知识产权代理有限公司 韩小凡

引言

科技翻译的难点往往在于专业术语多、技术更新快,而具体到专利翻译实践,译者还面临着独特的挑战。其一,案件涉及的细分领域范围极广,译者必须在短时间内快速学习背景技术、理解技术方案,作出准确的翻译;其二,专利翻译面向代理实务和客户需求,这要求译者不仅准确翻译技术内容,还应站在代理和服务的角度进行更多考量;其三,迅猛发展的大模型已经拿出高水平的翻译表现,译者需要应对其带来的危机感,展现出不可被机器替代的能力。

术语翻译是专利翻译的重要环节,对于技术方案的表达和保护范围的限定有决定性作用。本文将针对机械领域的专利中英翻译,介绍确定术语翻译时的一些难点、策略和工具,旨在丰富译者的工具箱,提高翻译质量和效率,帮助译者从容应对挑战。

一、术语翻译的难点和策略

在这一部分,笔者将介绍术语译文确定时面临的两个难点,即识别术语和选定术语翻译,并分享应对策略。其中举例仅为示意。

1.识别存在歧义、容易错译的术语

在一件专利中,明显生僻的专业概念很容易被识别,翻译起来比较简单。译者需要特别关注的,是一些不易分辨,容易错译的术语。

大部分情况下,这是由词本身的特性决定的。一些术语看似是普通词语,但由于熟词生义和一词多义现象,在特定领域中可能有着不同含义。工业上还存在习惯用语,不同语言之间的术语也不是完全对应的,这些都会导致翻译偏差。例如“机座”一词,在大多数通用机械设备中译为“base”,然而电机的“机座”译为“frame”,如果在翻译前制作术语表时,想当然地因为“机座”是熟词而忽视,仅仅挑出一眼看起来生僻的“定子”、“转子”等词进一步查词典,就会造成错译。又如半导体加工中使用的“光刻胶”,应译为“photoresist”而非“adhesive”,尤其是原文中仅仅将其简称为“胶”时,译者可能因为快速翻译文本时的惯性,简单理解为通常用于粘接机械零件的“adhesive”,没能还原其真实含义。

另一些情况下,原文的模糊也容易导致术语错译。中文是意合语言,其表达的模糊性和语法的灵活性可能导致原文出现歧义。例如,一件发明的名称为“一种安全型医疗装置专用针”,从字面意思上看,“安全型”修饰“医疗装置”,然而了解背景技术后,可以发现“安全型针”是一种防刺伤的医用针头的名称,也符合发明的内容,因此“安全型”实际修饰“专用针”,应当在译文中对语序进行调整。

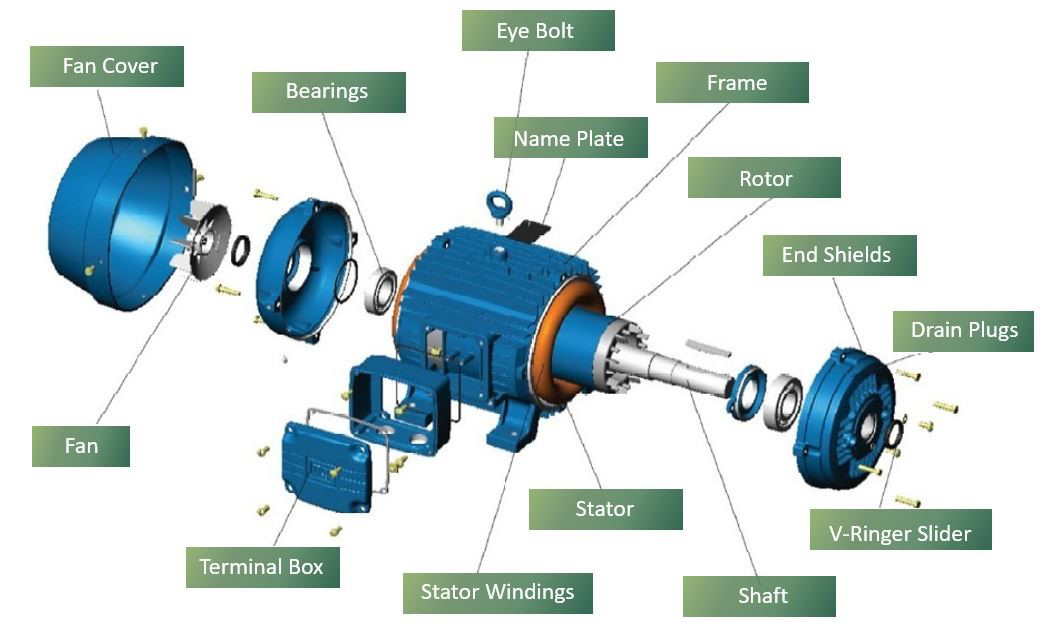

要避开这样的陷阱,需要将技术方案整体看待,将术语打包翻译。译者可以调整工作习惯,在翻译前做术语表时,不急着先把易翻译的术语定下来,而是花时间理解技术原理,尽量参考完整的技术性文档,比如类似产品的英文说明书、指导手册,或是相关工艺原理的科普文章等等,整体理解技术方案,再思考术语的真实含义,一并确定合适的译法。比如,如图1所示,通过搜索“parts of a motor”,我们可以找到电机所有部件的译法,打包移植到译文中。一般来说,搜索“parts of a device”就可得到一件装置所有部件的英文名称。

图1 搜索“parts of a motor”可以得到电机所有部件的译法

图源:FläktGroup, Basic Principles of AC Induction Motors

此外,译者需要保持对语言和逻辑的敏感度,跳出想当然的理解习惯,以批判性的眼光解读字词。人类天然有着对逻辑连贯性的认知需求,当人具备一定的知识积累和技术思维时,原文中的不合理之处将产生负面冲击,因而可以被捕捉到。对于“一种安全型医疗装置专用针”,这里的“医疗装置”是否有必要是“安全型”的?事实上,该发明围绕针头防刺功能进行改进,“安全型医疗装置”是说不通的。通过这样的质疑,我们可以挖掘出原文的深层意思。类似地,在检查译文时,译者也可以从英文逻辑角度验证其合理性。

2.选择正确的术语翻译

由于前述原因,对于一个中文术语,可能找到多个不同译法,它们之间往往仅有细微差别。此时,译者需要基于以下原则进行判断和选择。

首先,应基于技术原理选择合适的翻译。比如,针对“球团矿的焙烧装置”,以及该装置的一个工艺段“焙烧段”中的“焙烧”一词,在权威的规范术语网站和词典上可以查找到“roasting”这个译法,它同样属于冶金领域,极具迷惑性,而从英文技术资料中发现,“焙烧”一词在“焙烧装置”和“焙烧段”中分别译为“induration”(固结)和“firing”(烧制)。考虑其原理,“roasting”侧重于使矿石在高温下发生氧化、热解或还原等反应,而“ induration”侧重于将生球团矿干燥、固结,提升其强度,后者才更符合发明的内容。另外,英文资料显示,这种装置及其工艺段在工业上均有常用的名称,比如“焙烧段”和紧随其后的“均热段”分别叫做“firing”和“after-firing”,可以直接沿用,不拘泥于直译。又如中文里的“铆压”,在词典中可以找到两个对应的英文词语“clinching”和“riveting”。进一步理解其原理,“clinching”是依靠多块板材本身的塑性变形实现互锁,不需要连接件,而“riveting”需要使用铆钉压入板材导致塑性变形以实现连接。这件发明中的方案是利用材料本身的变形实现固定连接,不需要铆钉,因此选择“clinching”作为译文。

其次,译者往往也是专利代理人,因此还应基于法律实务经验考虑。一方面,术语的翻译应有利于保护范围的清楚限定,例如“绝缘”有时需要明确是“电绝缘”或“热绝缘”。另一方面,专利确权需面向未来技术发展,获得更大的保护范围可能更为关键。例如“进气口”、“气浮轴承”等术语,虽然在一般技术文档中翻译为“air inlet”、“air bearing”等,但在专利翻译中一般使用“gas”代替“air”。

最后,译者还应考虑到客户需求。例如,一些客户已经开展海外业务,因此希望专利中的技术术语翻译与其英文说明书和技术手册保持一致。此时,尽管从以上两个原则来看,客户给定的术语译法未必是最优的,但专利是技术、法律和商业的结合体,译者和代理人往往熟悉和侧重于技术和法律,却难以洞察客户的商业需求,此时需要与客户进一步沟通合作,完成专利翻译作为“服务”的一部分。

二、方法和工具

在这一部分,笔者将介绍一些术语译文确定时的方法和工具。灵活使用这些工具,可以达到多种多样的目的。

1.从客户的类型和需求入手选择参考资料

客户的类型和需求往往多种多样,译者可将其情况纳入参考。一方面,客户可能希望术语的翻译与其论文、产品说明书、过往专利等相一致;另一方面,这些论文、说明书、专利也为翻译提供了直接的参考,节省搜索时间,且利于翻译的准确性。

当客户为高校时,其专利常常紧贴学术前沿,具有前瞻性,导致其使用的术语可能没有成熟的译文,或者技术领域和方案比较新颖,难以搜索到太多的参考资料。这种情况下,当其专利走到进国家的阶段时,一般对应的英文学术论文已经发表,我们可以参考论文,对其研究课题有更详细的了解,并借用其中的表述,使得翻译准确,少走弯路。

当客户为案件量较大的公司时,一般会提供术语表,或者我们能够从过往案件中汇总出术语表,为以后的翻译工作节省大量时间。如果客户已经开展海外业务,则其英文官网常常有确定的产品和零部件名称。当然,如前所述,如果客户明确提出希望专利的术语翻译与其英文说明书、技术手册一致,那么直接使用其提供的术语译文即可。

在其他情况下,如果客户本身没有提供参考,我们可以搜索同行业的专利,或海外竞争对手的资料,来辅助术语的翻译。总之,从客户需求的角度看待专利翻译,有利于提供更优质、更个性化的翻译服务。

2.利用谷歌专利检索式(https://patents.google.com/)

在谷歌专利搜索时,通过调整检索式,可以达到不同的搜索目的。例如,笔者常用的检索式为:

(中文术语) assignee:(applicant) country:EP,US,AU,WO after:priority:20150101

该式用于搜索客户先前的PCT和海外专利进行参考,输入中文术语和申请人英文名称,找到该申请人中国和海外同族专利对比其过往译法。其中,通过限定优先权日期,可以过滤掉过早的专利。调整检索式可以提升其实用性。例如,简单搜索术语的英译文,可以验证其在英文专利中是否常用,提升翻译的自然程度。

3.使用图片搜索直观辨析

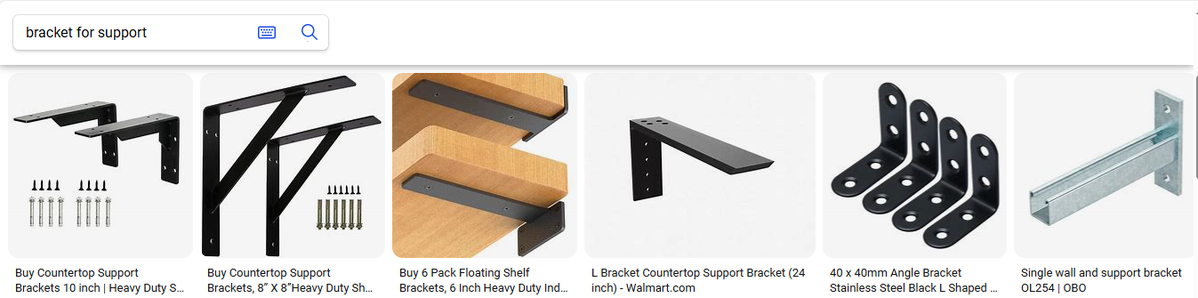

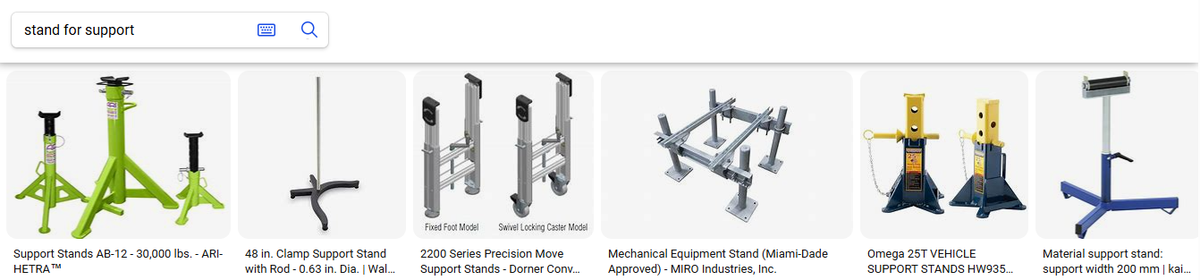

使用图片搜索以模拟阅读者对术语的理解,十分适用于机械领域的术语辨析,尤其是针对家电等生活化的领域。比如,“bracket”和“stand”是“支架”的两种翻译,通过图片搜索,可以清晰看到其差别,即“bracket”多指安装在墙上的支架,而“stand”多指立式支架,如图2所示。

图2 “bracket”(上)和“stand”(下)的谷歌图片搜索结果

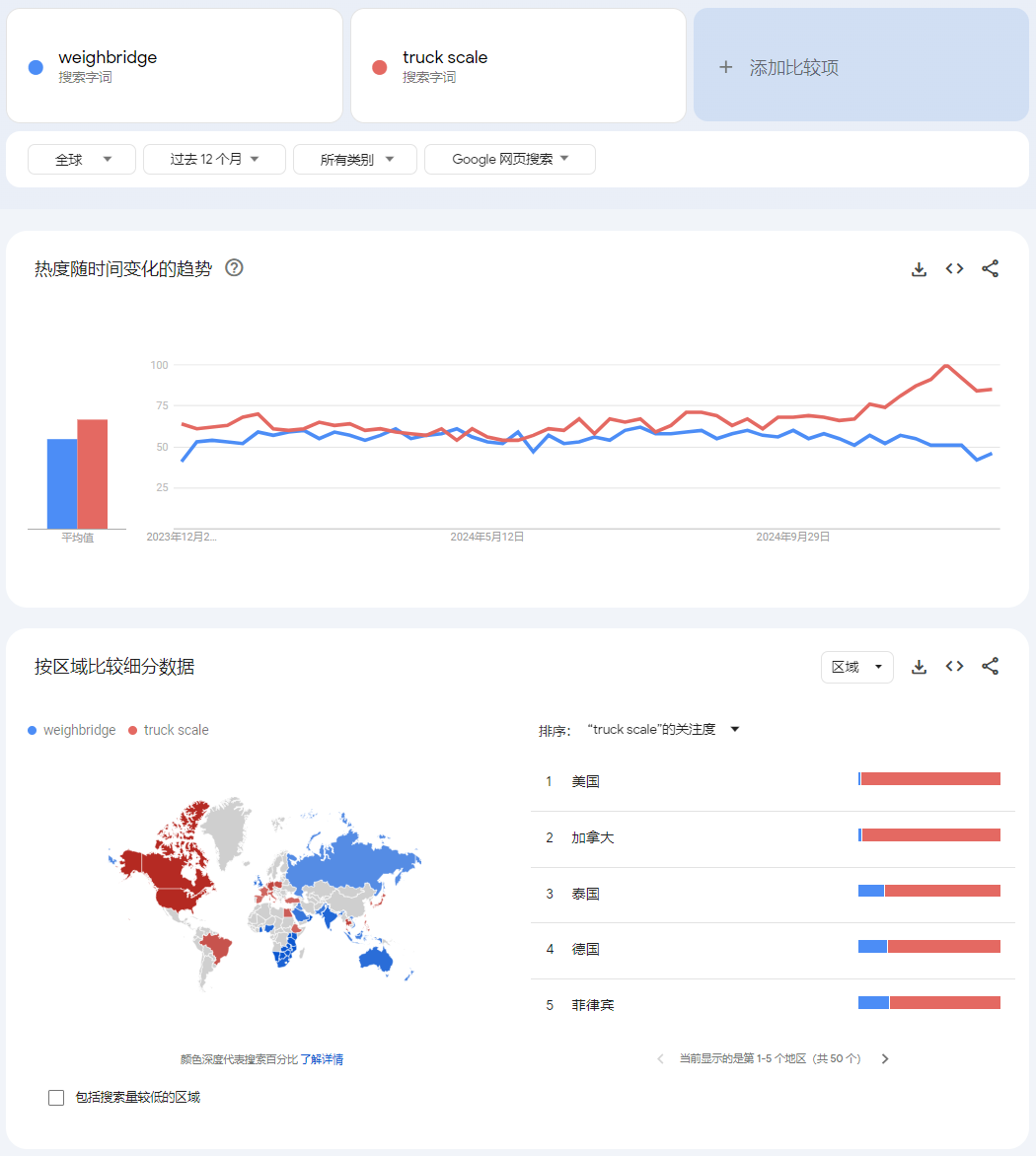

4.通过谷歌趋势了解词频(https://trends.google.com/trends/explore)

谷歌趋势呈现了词语被全球用户搜索的频率。通过谷歌趋势,我们可以对比一个术语的多种翻译的常见程度,以及在不同国家的偏好。尤其是对于名词短语,通过比较不同搭配的常见程度,可以确定它们的自然程度。如图3所示,对于“地磅”这个术语,北美和欧陆地区倾向于使用“truck scale”,而英国、印度、澳大利亚等倾向于使用“weighbridge”,两者总体的使用频率却差别不大,因此可以根据申请进入的国家选择最合适的译文,有利于为客户提供更精细化的服务。在另一些应用中,使用频率偏小的译法可能意味着不够地道,因此为术语翻译提供了参考。

图3 使用谷歌趋势检验术语译文的频率、地区差别

5.使用AI工具学习技术、改善翻译

随着人工智能技术的发展和明星产品的爆火,基于大语言模型的AI工具(以下以AI代称)在生活中应用趋于广泛,其在专利翻译实践中的使用也有很高的可探索性。

在使用之前,需要关注到它们的局限性。对于高度严谨的法律行业,AI目前的回答准确度还远远不够,因此,用户需要有意识地验证答案的正确性。信息安全同样值得注意,出于保密需要,从业者至少不应拿未公开的专利与非离线部署的AI讨论。

虽然AI在专利翻译这一垂直领域的落地可行性还未经大量验证,但它无疑可以作为一个更为便捷的搜索引擎使用。机械专利覆盖了家电、工业、医疗等技术领域,任何人都不可能具有如此庞大的技术知识储备,而市面上的AI工具基本可以做到这一点。因此,译者可以适当使用AI来快速补充背景技术知识,专注于培养自身的技术思维以辨别AI回答的真伪。此外,译者还可以与AI讨论语言问题,从这个角度来说,AI能够帮助新人译者快速成长,提高英文水平。总体上讲,AI缩短了大多数领域入门的路径,也因此会提高各个领域的基准线,这也提出了挑战:如果技术和语言上的单纯知识积累不再带来突出的个人竞争力,那么译者如何展现自身价值?

三、总结

总体而言,中译英时的术语翻译是实践中的难点,在一定时间内,它仍然是体现译者翻译能力和价值的重要环节。充分理解技术方案,善用工具和策略,积累经验,仍然是译者提升翻译质量的重要方法。

通过本文,笔者不仅希望分享自己翻译工作的经验,也希望抛砖引玉地探讨当今时代下译者应着重培养的能力。基于自身的技术和法律素养,译者应当始终保持发现问题的能力,筛选信息和决策的能力,以及提供个性化优质服务的能力。同时,持续学习的能力也将帮助译者在激烈的技术变革中灵活应对时代的挑战,以法律一贯的严谨和克制来守护科技创新。