|

摘要:商业方法专利的撰写一直是专利代理的一个难点,究其原因,专利法第2条第2款规定发明保护客体应是“技术方案”,专利法第25条规定“智力活动的规则和方法” 不为专利保护客体;由于商业领域的特殊性,商业方法专利若撰写不当,极有可能在实质审查阶段被审查员以专利法第2条第2款或第25条,以商业方法不属于专利保护客体的理由驳回;本文中,笔者拟从IPC分类角度出发,统计商业方法专利涉及的IPC分类中的专利数据,并基于此,寻找在撰写时对商业方法专利进行优化处理的方式,从而尽量规避非专利保护客体的审查(包括第2条第2款和第25条的审查)。

关键词:商业方法专利、IPC分类、撰写优化处理、非专利保护客体规避。

商业方法专利涉及的IPC分类主要集中在G06Q,小部分涉及G06F、H04L、G07G、G07D等分类;笔者以2010年至2013年这4年为申请日时间节点,统计了G06Q,G06F,H04L这3分类下的专利状态,拟寻找出商业方法专利撰写上的一些启示;统计数据如下图1:

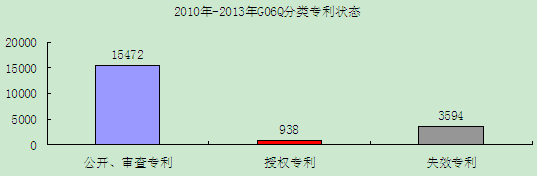

申请日为2010年至2013年G06Q分类下,处于公开、审查状态的专利数量,授权状态的专利数量,及失效状态的专利数量统计如下图2:

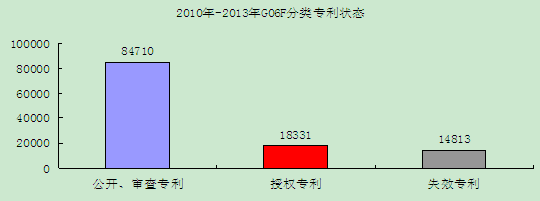

申请日为2010年至2013年G06F分类下,处于公开、审查状态的专利数量,授权状态的专利数量,及失效状态的专利数量如下图3:

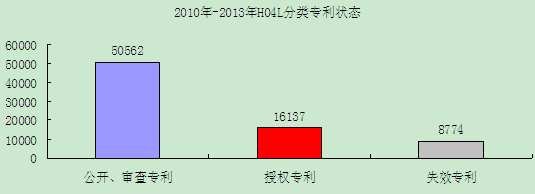

申请日为2010年至2013年H04L分类下,处于公开、审查状态的专利数量,授权状态的专利数量,及失效状态的专利数量。

从上面3图的数据可以看出,2010年至2013年间G06Q的专利结案率为23%,G06F的专利结案率为28%,H04L的专利结案率为33%;G06Q,G06F和H04L的专利结案率差值在10%内,这三分类专利的审查进度相差不大;专利结案率为已结案专利(包括授权和失效)在总专利中所占比;

然而,在相差不大的审查进度下,G06Q的专利授权率为21%,G06F的专利授权率为55%,H04L的专利授权率为65%;G06Q的专利授权率要远远低于G06F和H04L,且连50%的授权率都达不到,仅为21%;专利若被分类在G06Q下,那么申请5个,可能仅有1个能授权;专利授权率为授权专利在已结案专利中所占比。

那么上述数据能带给我们什么启示呢?

商业方法专利如果被分配至G06Q分类,那么在整体上,商业方法专利的授权率将大大降低,且通过抽样G06Q,G06F,H04L分类下失效专利的驳回理由,G06Q分类下以非专利保护客体为理由的驳回专利数要远远高于G06F,H04L;

因此,我们若能对商业方法专利在撰写上进行优化处理,使得商业方法专利被分配至非G06Q分类,如G06F,H04L等;那么规避非专利保护客体审查的可能性将大大提高,且在整体上也能提升商业方法专利的授权率。

为获得商业方法专利在撰写上的优化处理方式,笔者认为首先需明确两点:第一、明确G06Q分类,与G06F、H04L等分类的区别;第二、明确审查员对专利如何进行IPC分类;

对于第一个需明确点,由于商业方法一般涉及软件处理,被叫做商业方法软件专利;那么从软件专利的角度,G06Q分类,与G06F、H04L等分类的区别在哪呢?

通过查看IPC分类定义,G06Q分类为专用适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法;G06F分类为电数字数据处理;H04L分类为数字信息的传输;

从分类定义层面可以看出,G06Q分类,与G06F、H04L等分类的区别在于:数据处理方法为商业领域的专用;基于此,为避免商业方法专利被分配至G06Q分类,达到尽量规避非专利保护客体审查的目的,那么在撰写时,弱化商业方法专利的商业领域应用成为了关键点;

即我们应提炼出商业方法专利的数据处理逻辑,使其在商业领域和非商业领域均可应用,从而弱化专利在商业领域的应用,使得商业领域仅为一个可选应用,提升专利可被分配至非G06Q分类的可能性。

对于第二个需明确点,笔者以经验认为审查员对专利进行IPC分类的方式主要有两种:

第一、仅看专利名称和摘要部分,根据专利名称和摘要部分说明的方案,对专利进行分类;

第二、分析专利背景技术问题、权利要求技术手段和技术效果,三位一体结合,对专利进行分类。

针对第一种分类方式,在撰写时,应尽量在专利名称和摘要部分规避商业敏感词语,如支付、交易、汇款等;

针对第二种分类方式,在撰写时,应基于原商业方法的数据处理核心逻辑,进行方案提炼,从而对专利文献的逻辑思想进行优化,保证提炼出的方案逻辑思想在技术问题、技术手段和技术效果层面上脱离商业领域。

至此,笔者认为已可以知道商业方法专利在撰写时的优化处理思想:基于原商业方法的数据处理核心逻辑进行方案提炼,在脱离商业领域的基础上,提炼出解决非商业问题的技术手段,使得撰写出的专利文献与非G06Q分类中的专利相似,提升商业方法专利可被分类至非G06Q分类的概率,尽量规避非专利保护客体的审查。

那么,优化处理的标准是什么,作到什么程度就可认为优化处理达到效果了呢?不考虑上位程度(上位程度可视具体案件情况由代理人自己把控),笔者认为优化处理的标准有两个方面:

1、背景技术部分提出的技术问题为非商业技术问题,如背景技术提出的问题为设备性能存在的问题;

2、存在可解决上述非商业技术问题的独立权利要求,且该独立权利要求通过特征的限定、增加及限定商业应用场景,可使得从属权利要求部分存在一个与原商业方法对应的从权。

下面以一个示例对如何进行商业方法专利的优化处理进行说明;

原商业方法方案:网上交易场景下,用户选中一个产品进行交易时,如果设备上装载有第三方支付软件(如支付宝),用户可以登录第三方支付软件,当验证用户支付账号和支付密码正确后,可以在第三方支付软件中扣除用户钱款完成产品交易;如用户打开12306购买火车票时,可以在购票页面登录支付宝,用户输入正确的支付账号和支付密码后,支付宝将扣除用户费用,完成用户的购票行为;

上述方案如果以“用户交易行为触发第三方支付软件的开启,第三方支付软件验证用户支付账号和支付密码正确后,第三方支付软件对用户进行扣费,完成交易”作为专利文献的主线逻辑,那么专利极有可能由于商业场景的应用,被归类至G06Q分类,在审查阶段极有可能被下发专利法第2条第2款或第25条的审查意见;

经过分析,上述方案中,交易应用的交易流程是否能够完成,是由第三方支付应用的验证结果(用户支付账号和支付密码是否正确)决定的,并且第三方支付应用可在验证结果正确时,在网络侧通知交易应用可完成交易流程;

在脱离交易场景的基础上,基于方案所涉及的硬件系统,我们可对上述方案进行上位处理,得到数据处理的核心逻辑:

设备装载应用A客户端和应用B客户端,当应用A客户端走到设定流程节点时(如交易节点),用户可通过调取应用B客户端,在应用B客户端中输入应用B的用户信息;应用B客户端可向应用B的服务器提交应用A的设定流程节点信息,应用A的用户信息,和应用B的用户信息;当应用B的服务器验证应用B的用户信息正确后,可根据应用A的用户信息和应用A的设定流程节点信息,通知应用A的服务器对该用户,放行设定流程节点的下一个流程节点;从而使得应用A客户端可执行下一个流程节点((如交易完成节点))。

上述数据处理核心逻辑脱离了交易场景,涉及数据处理、传输等内容,基本不可能被分类至G06Q分类,以此数据处理逻辑作为专利文献的主体思想进行撰写,那么审查阶段下发专利法第2条第2款或第25条的审查意见的可能性大大降低;且通过对上述核心逻辑进行下位限定,可还原至原商业方法方案,既提升了专利的保护范围,又尽量的规避了非专利保护客体的审查。

最后,在提炼出商业方法专利的数据处理核心逻辑后,笔者建议以如下方式对申请文件的各部分进行撰写:

1、专利名称和摘要部分规避商业敏感词,建议取与数据处理相关的专利名称;

2、背景技术部分脱离商业场景,规避商业敏感词,描述非商业问题;建议从数据处理涉及的技术设备处(如数据处理软件所承载的设备等)寻找技术问题,并以此展开背景技术部分的描述;以寻找到技术设备的性能存在的问题,以设备性能问题展开背景技术部分描述为最佳;

3、独立权利要求脱离商业场景,规避商业敏感词,描述解决非商业技术问题的核心数据处理逻辑;可以有一个从权对应商业场景,还原商业方法;独立权利要求建议单侧撰写;

4、具体实施方式部分建议结合硬件角度描述方案,突显技术性;建议以如下方式展开具体实施方式:

(1)可先描述提炼出的数据处理逻辑所涉及的硬件系统,即商业方法的实施所需要涉及的硬件设备,如服务器,终端等;

(2)在上述硬件系统的基础上,描述提炼出的数据处理逻辑的流程,如硬件系统之间的信令流程等;

(3)以单侧设备的角度,描述权利要求部分对应的实施例,给出权利要求的支持;权利要求部分若有多个单侧撰写的权利要求分支,则具体实施方式需分别描述各单侧权利要求的实施例,作好说明书的支持;

(4)给出非商业领域的一个应用实施例;同时,也可给出商业领域的一个应用实施例,或者仅一字带过的说明专利可应用于某一具体商业领域中;

(5)描述权利要求中虚拟装置对应的实施例。

总结:由于非G06Q分类的专利被以非专利保护客体审查的可能性,要低于G06Q分类的专利,且非G06Q分类的专利授权率要远高于G06Q分类;因此,笔者认为可通过对商业方法专利作方案提炼,提炼出解决非商业技术问题、且可在商业领域和非商业领域兼用的技术手段,确定出专利文献的逻辑思想;基于此逻辑思想,谋划专利文献各部分的撰写内容,使得专利文献在整体上与非G06Q分类的专利相似,降低商业方法专利被分配至G06Q分类的可能性,尽量规避非专利保护客体的审查,在整体上提升商业方法专利的授权率。

本文仅为笔者的个人看法,若有不正之处,请各位同行给予斧正。

|